弁当作りが「生きる力」を育む その理由とは?| 「弁当の日」ちゃぐりんキッズクラブ活動レポート

活動レポート

2025.03.13

全国の小学校などで広がっている「弁当の日」という活動をご存知ですか?

子どもたちが自分でお弁当をつくり、家族や地域・社会のあり方などを見つめ直す取り組みです。

今回は、「弁当の日」の概要とJA東びわこ版の取り組み、そして取り組みの旗を振っていただいている「食の研究会」のメッセージをご紹介します。

「弁当の日」とは?

「弁当の日」応援プロジェクト発行 パンフレットより部分的に抜粋します。

“子どもが年に数回、自分でお弁当を作って学校に持ってくるという取り組みです。

何を作るかを決めることも、買い出しも、調理も、お弁当箱に詰めるのも、片付けも、すべて子どもがします。親も先生も、その出来具合を批判も評価もしないという約束です。大人は子供が包丁や火を使うことを「危ない」「失敗したら」などと心配し、あるいは親が「やったほうが早い」「教えるのは面倒」と手を出してしまいがちです。自信がなくて親に手伝ってもらう子どももいます。子どもには、自分で伸びようとする力が備わっていることを思い出してほしいのです。大人はじっと見守ってあげてほしいのです。

「弁当の日」の体験を通じて、子どもたちは食べることが「いのちのバトンリレー」であることを学んでいきます。

そして想像力が培われ、感性が磨かれ、人に喜ばれることをうれしいと知り、ものごとを感謝とともに受け止められ、この世界をまっすぐな目で見つめられるようになるでしょう。”

JA東びわこ版「弁当の日」

彦根市、愛知郡、犬上郡をエリアとするJA東びわこでも「弁当の日」の取り組みに共感し、地域の小学生を対象にした弁当作り教室を平成24年から続けています。

令和6年度は、食農教育活動「ちゃぐりんキッズクラブ」卒業生の小学4年生を対象に3回に分けて開催しました。

1回目はご飯の炊き方から包丁の使い方、調味料の量り方まで料理の基本を学びます。

2回目は少しステップアップして、おにぎりや揚げ物、焼き物、煮物に挑戦です。

集大成となる3回目は、いざ本番。

から揚げや卵焼きはもちろん、カボチャの煮物やホウレンソウのソテー、ポテトサラダなど地元の農産物を使ったおかずをふんだんに詰めて、自分用と保護者用で2つの弁当を作りました。

顔は伏せていますが、皆さんとっても良い笑顔です。

※参加いただいた方は「ちゃぐりんギャラリー」ですべての写真をご覧いただけます。詳細はちゃぐりんキッズクラブのLINEをご確認ください。

最後にはお迎えに来てくれたお母さんやお父さんらを会場に招き、感謝の手紙とともに手渡します。

日頃の感謝や実際に作ってみた感想など、手紙に綴った内容を発表してもらうのですが、またこれが泣けるんです。

涙をハンカチで拭うお母さんや、中には手紙を読んでいる最中に泣けてしまう子どもさんもおられましたよ。

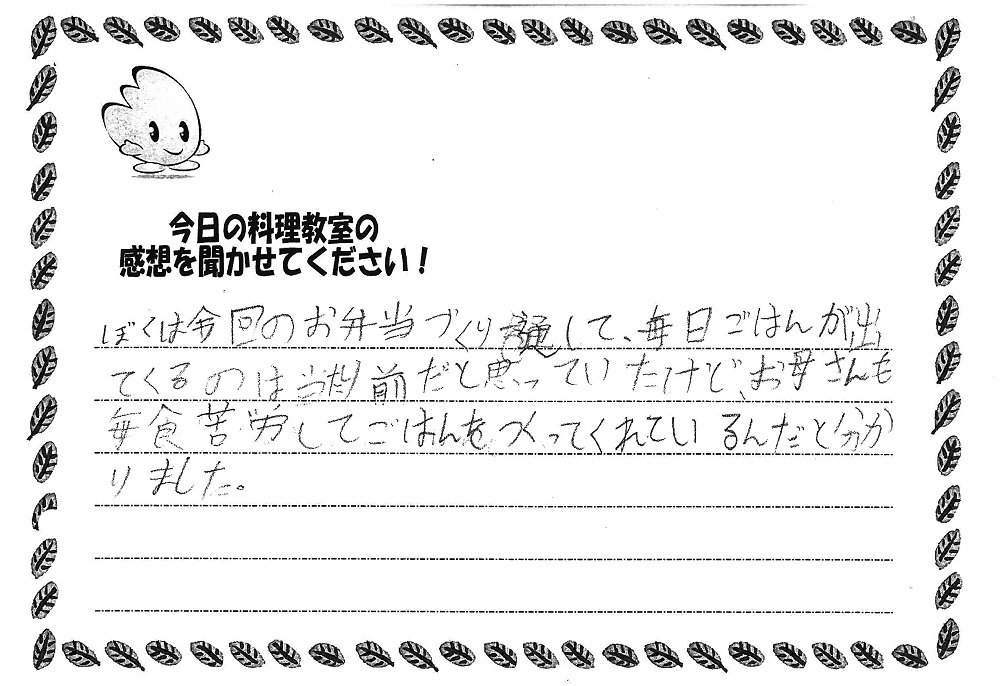

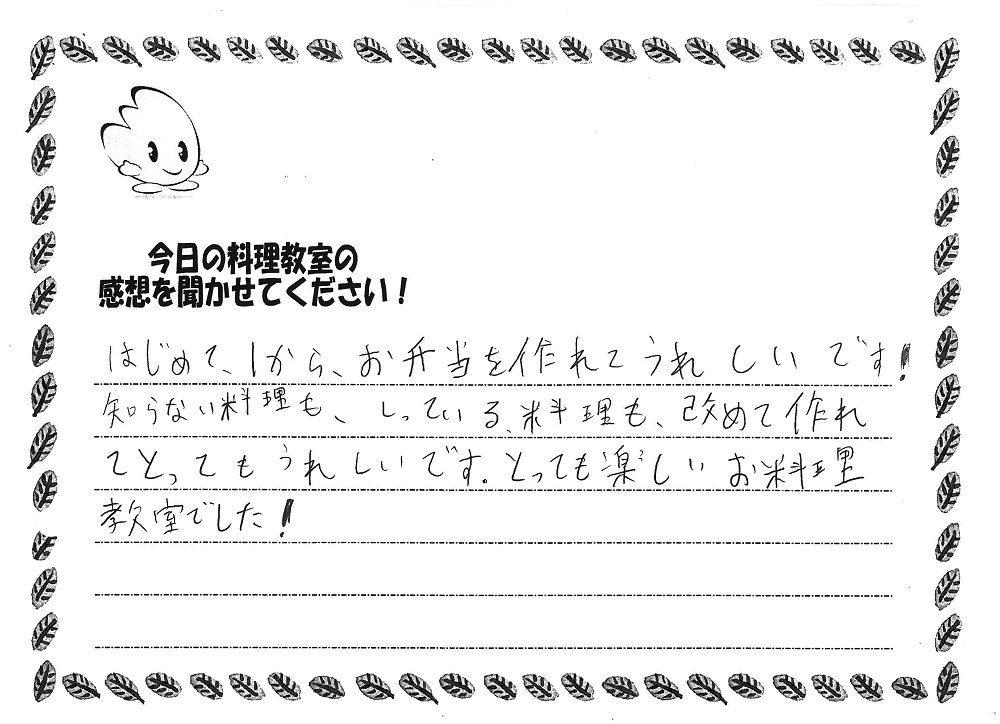

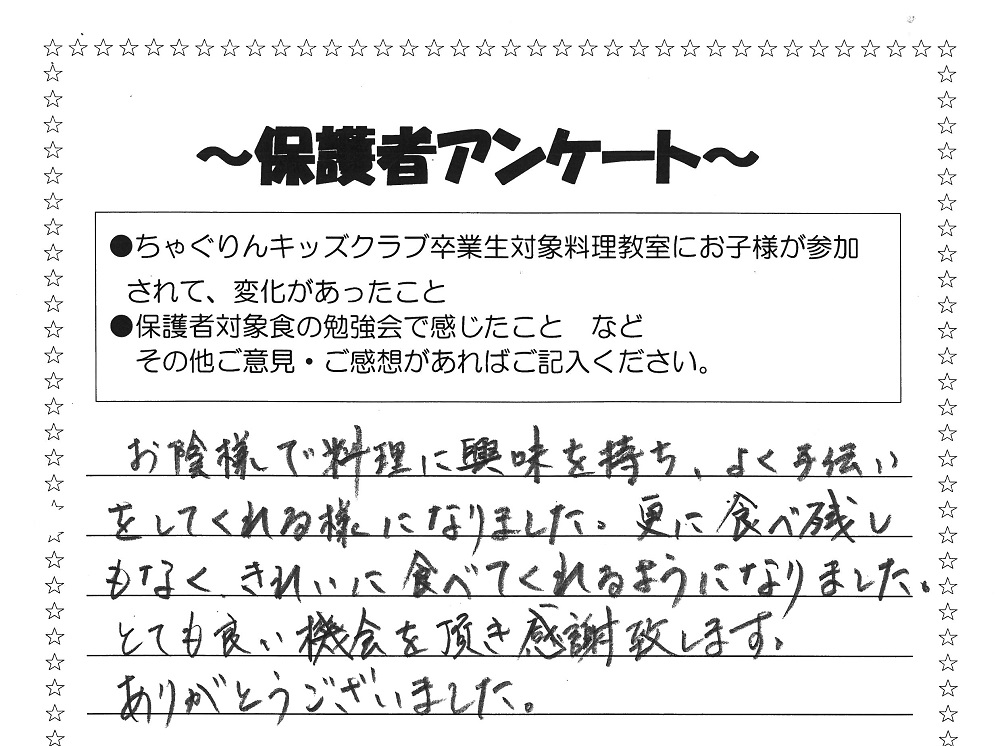

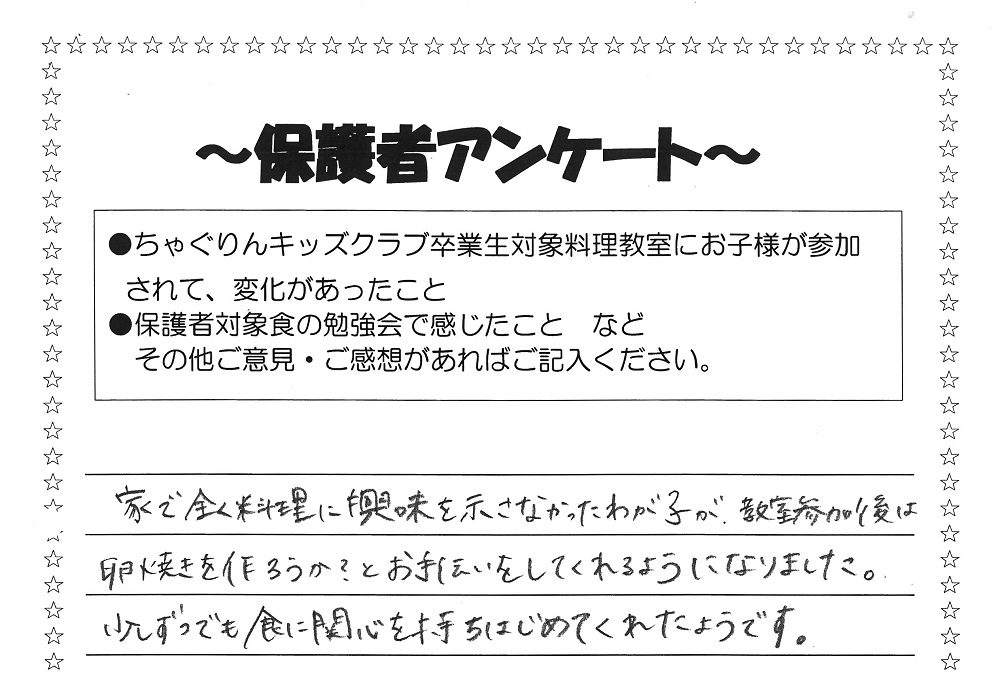

弁当作りを終えた参加者の感想と、保護者アンケートをいくつかご紹介します。

「食の研究会」メッセージ

講師を務めていただいたのは、JA女性部「食の研究会」の3人です。

最後に「食の研究会」からのメッセージをご紹介します。

“「弁当の日」の体験を通じて、私たち大人は子どもたちに何を伝えることができるのでしょうか。

食物の命をいただいていることはもちろん、それを育てる水や土、育てる人の苦労、物流の努力、料理してくれる人の愛情…。

「食事の裏側にはたくさんの過程があるんだよ」と大人が口で伝えるのは簡単ですが、子どもたちの心には、一体どれだけ響くのでしょうか。

教えてもらうのも大切ですが、食べることが「いのちのバトンリレー」であることに、自分で“気づく”ことに大きな価値があるのではないかと思います。

このような“気づく”力は、“生きる力”そのものです。

私たち「食の研究会」は、地域の子どもたちにそうした力を育むお手伝いができればと考え、この取り組みを続けています。”

最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。

JA東びわこでは今後も「食育」や、農業をプラスした「食農教育」に取り組み、「食」「農」「地域」をつなぐことで持続可能な農業と地域共生社会の実現を目指してまいります。